12 ноября 2025 года состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Медико-экологические аспекты адаптации и здоровье человека на Севере», посвященная 45-летию Клиники ЯНЦ КМП, в рамках XVI Национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере», посвященного 105-летию Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 220-летию здравоохранения в Республике Саха (Якутия).

Организатором конференции выступили Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» (ЯНЦ КМП), ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

В конференции приняли участие 176 человек, с докладами выступили исследователи научных и образовательных организаций Якутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Магадана, Апатиты, Петрозаводска, Иркутска.

В торжественной части с приветственным словом выступила заместитель директора по экономическим вопросам Адамова Анна Николаевна и вручила заслуженные награды Сибирского отделения РАН: за личный вклад в развитие науки, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд почетным знаком СО РАН «Серебряная сигма» награждена секретарь главного врача Клиники Пестерева Мария Агафьевна, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд награждены Почетными грамотами СО РАН главный научный сотрудник, кандидат медицинских наук Софронова Саргылана Ивановна, научный сотрудник Сидорова Оксана Гаврильевна, ученый секретарь Тихонова Ольга Гаврильевна, старшая медицинская сестра Шестакова Вера Михайловна, фельдшер-лаборант Тирская Галина Алексеевна, медицинская сестра Еремеева Антонина Ивановна, медицинская сестра Курманова Марьям Абдулкадыровна; за плодотворную деятельность в области здравоохранения Почетной грамотой постоянного комитета по охране здоровья Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награждены санитарка Ощепкова Людмила Леонидовна, врач анестезиолог-реаниматолог Каратаев Александр Васильевич, младшая медицинская сестра по уходу за больными Спиридонова Христина Анатольевна, медицинская сестра Трифонова Мария Николаевна, медицинская сестра Карманова Людмила Ивановна.

Первый заместитель главы Министерства здравоохранения РС (Я) Дмитрий Дмитриевич Сергин поздравил коллектив клиники с юбилейной датой, отметив их вклад, и вручил награды – Благодарности, подписанные Министром здравоохранения РФ.

Приветствие с поздравлением участников конференции и коллектива клиники направил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Сергеевич Секринский. Отметил, что активное сотрудничество с научными учреждениями, в том числе на международном уровне, позволило сформировать достаточный научный задел для получения положительных результатов в клинической практике при оказании медицинской помощи населению арктических территорий.

Памятными подарками в торжественной обстановке отмечены заслуженные ветераны клиники, те, кто стоял у истоков и чья преданность и неустанный труд навсегда оставили яркий след в летописи учреждения.

С видеопоздравлением выступил Валентин Николаевич Пармон, академик РАН, председатель президиума СО РАН.

На пленарном заседании было представлено 28 докладов, посвященных наиболее актуальным проблемам развития медицинской науки и здравоохранения, внедрению достижений фундаментальной науки в практическую медицину, а также негативному влиянию экстремальных климатоэкологических, антропогенных и медико-социальных факторов на здоровье коренного и приезжего населения северных и арктических регионов России. Также был представлен опыт преобразования ведомственной больницы в Клинику ЯНЦ КМП – научно-клиническую базу для трансляции современных достижений науки в медицинскую практику. Участники отметили, что проблема адаптации человека к условиям Севера является приоритетным направлением в области охраны здоровья населения и требует дальнейшего развития фундаментальной и прикладной науки в этой области.

Пленарное заседание открылось содержательным докладом директора ЯНЦ КМП, доктора медицинских наук Анны Николаевны Романовой. Она представила историю развития клиники, подчеркнув ключевую роль внедрения передовых научных достижений в повседневную медицинскую практику.

С обстоятельным анализом деятельности Клиники ЯНЦ КМП за минувшие пять лет перед собравшимися выступила главный врач Соловьева Елена Николаевна, отразив все грани работы клиники за этот период.

В докладе Давыдовой Татьяны Кимовны, к.м.н., в.н.с., руководителя Центра нейродегенеративных заболеваний ЯНЦ КМП, были освещены деятельность ЦНДЗ за период с 2019 по 2024 г., проводимые научные исследования на базе неврологического отделения ЦНДЗ и практический вклад в региональное здравоохранение.

Леонтьева Людмила Викторовна, заместитель главного врача по медицинской части и клинико-экспертной работе, руководитель центра ревматологических заболеваний ЯНЦ КМП, при поддержке компании «Биокад» рассказала о преемственности и этапности лечения пациентов в условиях Центра и о стремлении к скоординированной и комплексной медицинской помощи пациентам с ревматическими заболеваниями. Доклад поддержан компанией «Биокад».

Об актуальных фундаментальных и клинических проблемах северной медицины доложил Воевода Михаил Иванович, академик РАН, д.м.н., профессор, директор Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

В докладе Хабаровой Юлии Ильиничны, м.н.с., заведующей неврологическим отделением Клиники ЯНЦ КМП, озвучен краткий анализ деятельности неврологического отделения за 5 лет. Также были представлены научно-практические результаты работы неврологического отделения ЦНДЗ.

Никифорова Василина Васильевна, зав. ревматологическим отделением Клиники ЯНЦ КМП, рассказала о клиническом случае пациента с редким мультисистемным аутовоспалительным заболеванием с высокой активностью (болезнь Стилла), индивидуальном подходе терапии и динамике иммунологических анализов.

Профессором кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России д.м.н. Костиком Михаилом Михайловичем представлены итоги совместной работы с якутскими исследователями Боескоровой С.Г., Аргуновой В.М., Афонской М.В., Слепцовой П.А., Бурцевой Т.Е., Леонтьевой Л.В. ‒ эпидемиологическая характеристика ювенильного идиопатического артрита у детей в Республике Саха (Якутия).

О псориатическом артрите, семейном случае лечения генно-инженерной биологической терапией доложила аудитории Коротких Евдокия Николаевна, врач-ревматолог Клиники ЯНЦ КМП. Она подчеркнула внескелетные проявления спондилоартритов — это симптомы, не связанные с поражением позвоночника, но затрагивающие другие органы и системы. Такие проявления встречаются у 10–40% больных и требуют междисциплинарного подхода. Доклад поддержан компанией «Джонсон и Джонсон».

Доклад об клинико-нозологическом спектре орфанного фенотипа мышечной дистонии представлен Адамовой Алиной Евгеньевной, м.н.с., врачом-неврологом Клиники ЯНЦ КМП. Рассмотрены современные классификационные критерии, методы клинического анализа и сложности дифференциальной диагностики, подкрепленные клиническими наблюдениями. Классификация орфанных фенотипов критически важна для улучшения клинической практики: четкое определение фенотипа необходимо для персонализированной терапии и улучшения прогноза. Систематизация редких форм дистонии напрямую влияет на качество медицинской помощи.

Сотрудниками лаборатории нейрокогнитивных процессов и технологий НИЦ «Арктика» Дальневосточного отделения РАН (г. Магадан) представлен ряд докладов. Бартош Ольга Петровна, к.б.н., с.н.с., рассказала о результатах исследования тревожности в разных климато-географических регионах России (север и юг) у школьников (младшие классы – старшие) и студентов (среднее специальное и высшее образование). Выявлены схожие тенденции тревожности у младших школьников и студентов в обоих регионах. Отмечено, что в северном регионе больше подростков с высокой тревожностью. Независимо от региона у людей с повышенной тревожностью наблюдается психологический профиль, мешающий уверенности, саморегуляции и адаптации к стрессу, что в итоге снижает качество жизни. Бартош Татьяна Петровна, к.б.н., в.н.с., представила итоги исследования акцентуаций характера у магаданских подростков 13 и 15 лет. Выявлено, что у девочек профиль акцентуаций статистически значимо выше, чем у мальчиков в обоих возрастах. Подростки с низкой нервно-психической устойчивостью значительно отличаются от высокоустойчивых сверстников. Отмечена тесная связь акцентуаций с психофизиологическими особенностями и гендерной спецификой. Результаты важны для понимания формирования личности подростков-северян и применимы в образовании и школьной медицине. Немченков Александр Валерьевич, м.н.с., отметил эффективность социально-психологического тренинга (СПТ) для повышения стрессоустойчивости, психологического здоровья и качества жизни. Тренинг, проведенный с педагогами Магадана, показал значительные положительные результаты. Рекомендуется применение СПТ в качестве ключевого элемента адаптационных программ для специалистов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера; к.пс.н., н.с. Рябова Марьям Амировна в своем докладе представила результаты оценки динамики функционального состояния ЦНС у мужчин молодого, зрелого и пожилого возраста, проживающих на Севере. Выявлено статистически значимое ухудшение показателей ЦНС с возрастом (p<0,01). Увеличен латентный период зрительно-моторной реакции и снижена точность реакций, что говорит о нарастании инертности нервных процессов. Раннее начало инволюционных изменений ЦНС наблюдается у мужчин-северян: ухудшение функционального состояния и работоспособности начинается уже в 37±1,41 года, а к пожилому возрасту достигает показателей, соответствующих патологическим изменениям I степени по Лоскутовой; Аверьянова Инесса Владиславовна, д.б.н., профессор ДВО РАН, г.н.с., зав. лабораторией физиологии экстремальных состояний рассказала об особенностях полярного метаболического типа в условиях современного Севера и отметила, что углеводный обмен имеет выраженные “северные” особенности, различающиеся у жителей северо-западных и северо-восточных регионов России. Проживание в разных климатогеографических зонах РФ формирует разнообразные вегетативные, эндокринные и метаболические профили; к.б.н., с.н.с. Лоскутова Алеся Николаевна почеркнула изменения антропометрических параметров у школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, свидетельствующих о нарастании темпов акселерации и продолжающихся процессах астенизации, в большей мере наблюдаемых у мальчиков, чем у девочек. Наблюдаются разновременности темпов изменения физического развития.

Доклад Татариновой Ольги Викторовны, д.м.н., главного врача ГАУ РС (Я) «РКБ №3», с.н.с. лаборатории клинико-популяционных и медико-социальных исследований ОЭХНИЗ был посвящен изучению популяционных особенностей риска смерти от всех причин и от ССЗ у населения Якутска в возрасте 60 лет и старше на основе 20-летнего проспективного когортного исследования и представлена информация о влиянии факторов риска ССЗ на смертность от всех причин и БСК у пожилых горожан Якутии. Анализ основан на кросс-секционных и проспективных данных.

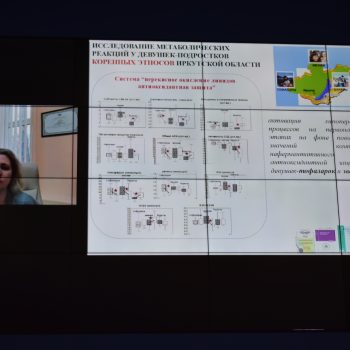

Сотрудники Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (г. Иркутск) представили три сообщения: Елена Евгеньевна Храмова, к.м.н., заведующая отделением подростковой гинекологии клиники, главный внештатный специалист по детской и подростковой гинекологии МЗИО сообщила о первичной заболеваемости девушек, выявленной при профосмотрах, о новом методе диагностики в детской гинекологии – бесконтактной гистероскопии, которая позволяет безболезненно и безопасно диагностировать на ранних стадиях заболевания, влияющие на фертильность (эндометриоз, воспалительные болезни матки). Подчеркнуты высокая точность и персонифицированный подход данного метода для своевременного выявления и лечения заболеваний; Астахова Татьяна Александровна, к.м.н., с.н.с. лаборатории педиатрии и кардиоваскулярной патологии коснулась вопросов оценки фактического питания подростков сельской местности, с учетом этнической принадлежности; Даренская Марина Александровна, д.б.н., профессор РАН, г.н.с., руководитель лаборатории патофизиологии, посвятила свой доклад теме межэтнических аспектов устойчивости к метаболическим стрессам и перспективам данных исследований.

В своем докладе Сивцева Татьяна Михайловна, к.б.н., в.н.с. научно-исследовательского центра Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, показала результаты изучения иммунологического возраста коренного населения Республики Саха (Якутия), оцененного с помощью технологии Luminex xMAP на мультиплексном флуоресцентном анализаторе по 32 иммунологическим маркерам. Дана оценка особенностей иммунологического профиля коренных жителей Севера, которая свидетельствует об участии иммунной системы в адаптации к экстремальным климатическим условиям.

Анализ смертности медицинских работников в России в период пандемии COVID-19 (2020-2022 гг.) сделала Тихонова Галина Ильинична, д.б.н., руководитель лаборатории социально-гигиенических исследований НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова (г. Москва). В результате исследования была установлена интенсивность смертности в разных профессиональных группах (врачи, средний, младший медперсонал), выявлены ее особенности у мужского и женского медицинского персонала, а также изучена динамика по годам пандемии.

Коломейчук Сергей Николаевич, к.б.н., с.н.с. лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск), представил итог совместных исследований с Топчиевым Л.В., Морозов А.В., Марковым А.А. (г. Петрозаводск), Ворониным К.А., Межакова М.С., Болдырева Ю.В., Шигабаева А.У. (г. Тюмень), Борисенковым М.Ф., Губиным Д.Г. (г. Сыктывкар) о влиянии светового режима и полиморфизма циркадных генов на адаптацию жителей высоких широт (Карелия, Мурманская область, ЯНАО) разных возрастов. Авторы предполагают, что генетические варианты циркадных генов и сезонные изменения их экспрессии влияют на адаптацию человека в условиях Севера.

Доклад Мартыновой Аллы Александровны, к.б.н., руководителя лаборатории адаптации человека в Арктике (г. Апатиты) (соавторы Белишева Н., Морозов А.В, Коломейчук С.Н.) касался вопросов сезонных изменений физиологических и психологических показателей детей и подростков Мурманской области и Карелии. Исследование выявило связь между сезонной фотопериодичностью, тревожностью, самочувствием и вариабельностью сердечного ритма.

Об итогах оценка противовоспалительных и иммуномодулирующих свойств сока из ростков местных сортов пшеницы доложено Олесовой Любовь Дыгыновной, к.б.н., в.н.с. ЯНЦ КМП. Исследование продемонстрировало положительное влияние употребления витграсса из местных сортов пшеницы на иммунную систему женщин, а также его противовоспалительные свойства.

Результаты сравнительного анализа полиморфизма 5-HTTLPR гена SLC6A4 у русских и якутских популяций, проведенного м.н.с. лаборатории наследственной патологии отдела молекулярной генетики ЯНЦ КМП Крыловым Алексеем Васильевичем, показали, что у якутов достоверно чаще встречаются S-аллель (77,7%) и генотип SS (63,8%) по сравнению с русскими. Русские характеризуются более высокой частотой L-аллели и генотипа SL. Результаты демонстрируют преобладание S-аллели у якутов, что отражает генетические особенности коренных народов Сибири в контексте психоэмоциональной регуляции.

Доклад Бочурова Алексея Алексеевича, м.н.с. лаборатории наследственной патологии отдела молекулярной генетики ЯНЦ КМП, содержал информацию о результатах сравнения полиморфизмов генов LEPR, FADS1, FADS2 и FABP2 у русских, якутов и эвенков, а также об их связи с индексом массы тела. Исследование выявило значимые популяционно-специфические различия.

В завершение конференции, обсудив вопросы и предложения, участниками единогласно была принята резолюция.

Организационный комитет конференции в лице председателя, д.м.н., директора Романовой А.Н., заместителя председателя Соловьевой Е.Н. и членов выражает глубокую благодарность партнерам: Джонсон и Джонсон, BIOCAD, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

Резолюция НПК_45-летие Клиники ЯНЦ КМП (1)